・古い断層が動いた! |

||||||||||||||||||||

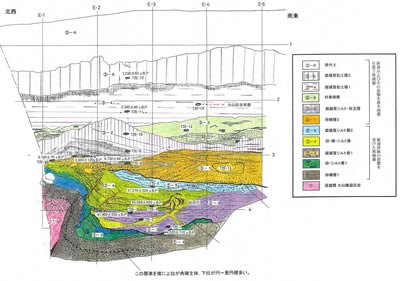

宮城県北部地震で見つかった新しい活断層 -須江(すえ)断層の発見 地下構造を調べるために人工地震を使った探査が行われました。その結果,地表付近から深さ2kmに延びる断層が発見され,須江断層と名前がつけられました。須江断層付近の地質調査からは,この断層は約2000万年前より古い時代に活動した正断層と考えられます。須江断層の位置と余震分布を詳しく調べると,宮城県北部地震は須江断層の延長,地下深くで発生したこと,さらに須江断層は,現在では断層西側地域がせり上がる逆断層として活動したことがわかりました。

|