WHAT’S ON AT THE MUSEUM

ニュースレター「Omnividens」最新刊 2025年11月発行

ウタツギョリュウ化石天然記念物国指定50周年記念号

●ウタツギョリュウ化石天然記念物国指定50 周年記念特別企画展「南三陸の魚竜化石と大地の生い立ち」

●記念講演「サカナのような は虫類の物語~恐竜時代における魚竜類の進化」と各種イベントを実施しました

●総合学術博物館において「科学者の卵養成講座」ジュニア基礎コースを実施しました

●ご寄贈いただいた秋田県阿仁鉱山鉱石を常設展示しています ほか

詳しく見る

ウタツギョリュウ化石天然記念物国指定50周年記念企画開催のお知らせ 終了しました

2025年は、1975年にウタツギョリュウ化石および産地が国の天然記念物に指定されてから50年となります。これを記念して、南三陸町・南三陸町教育委員会と東北大学総合学術博物館は、特別企画展や講演会など様々な記念イベントを開催します。詳しくは南三陸町のホームページをご覧ください。

主要なイベントは以下の通りです。イベント情報は随時更新します。

・特別企画展「南三陸の魚竜化石と大地の生い立ち」(終了しました)

・特別企画展「南三陸の魚竜化石と大地の生い立ち」(終了しました)

- 会期:2025年7月19日~10月19日

- 会場:南三陸町歌津総合支所化石展示室

- 開館時間:午前9時~午後9時(ただし、7月19日のみ午前10時~)

- 観覧料:無料

- 主催:南三陸町、南三陸町教育委員会、東北大学総合学術博物館

・記念講演会「世界の魚竜 ー時と場所をまたいだ繁栄の歴史ー」(終了しました)

- 日時:2025年7月21日(月・祝) 入場無料

- 会場:南三陸町総合体育館(ベイサイドアリーナ)文化交流ホール

- 講師:藻谷亮介(カリフォルニア大学 教授)

- 講演に先立ち、永広昌之東北大学名誉教授(当館協力研究員)にも「南三陸町の地質・化石の研究と魚竜化石」についてもお話しいただきます。

- 同日に「第16回 南三陸こども自然史ワークショップ」・「化石フェア」も開催します。

・シンポジウム「魚竜化石と共産する多様な生物相―P/T境界での大量絶滅後の海洋生物相の回復と発展―」(8/30)(終了しました)

- 日時:8月30日(土曜日) 午後1時30分~午後5時(午後1時 開場)

- 場所:平成の森 アリーナ

- 内容:今から約2億5千万年前、地球史上最大の生物大量絶滅が起こりました。そこから魚竜をはじめとした生き物たちはどう回復し、発展していったのか―。それぞれの分野の研究最前線から、専門家が紐解きます。

パネラー:中島保寿 氏(東京都市大学理工学部 准教授)

吉澤和子 氏(産業技術総合研究所 特別研究員)

永広昌之 氏(東北大学名誉教授、東北大学総合学術博物館 協力研究員)

加藤久佳 氏(千葉県立中央博物館 上席研究員)

石㟢美乃 氏(東京大学総合研究博物館 博士課程(日本学術振興会特別研究員))

鹿納晴尚 氏(東北大学総合学術博物館 技術職員)

入場無料。来場者全員にオリジナルグッズをプレゼント。

・化石鑑定会(10/13)(終了しました)

- 日時:10月13日(月曜日・祝日) 10:00~12:00、13:00~15:30

- 会場:平成の森 アリーナ(南三陸町歌津総合支所そば)

- あなたが見つけた化石を専門家が鑑定します。新種発見の可能性も!?

その他、化石クリーニングやワークショップ等も開催します。

サイエンスデイ 2025 連動開催イベント(7月20日(日))(終了しました)

講演会「サカナのようなは虫類の物語―――恐竜時代における魚竜類の進化」

講演会「サカナのようなは虫類の物語―――恐竜時代における魚竜類の進化」

日時:2025年7月20日(日)10:30~12:00 (開場:10:00) 入場無料 先着150名

※多少時間が前後する可能性があります。

会場:東北大学青葉山北キャンパス 青葉サイエンスホール(理学研究科合同C棟2階 、H-04、セブンイレブン横)

講師:藻谷亮介(カリフォルニア大学 教授)

同日開催 小中学生~高校生向けイベント・ワークショップ

・みちのく博物楽団による「南三陸の地層ジオラマを作ろう」(先着50名)(小学校低学年~)

・総合学術博物館による「VRで福井の恐竜を見てみよう」(先着50名)(小学校4年生~)

日時:2025年7月20日(日)9:30~12:30

どちらも無料で体験できます。

会場:東北大学青葉山北キャンパス 理学研究科合同C棟2階多目的室(青葉サイエンスホール横)

※ワークショップの内容は変更となる場合があります。

※サイエンスデイは、総合学術博物館は入館無料となります。

関連イベント紹介(終了しました)

化石の町 南三陸 ぬりえ展覧会(主催:南三陸を化石で盛り上げる会「Hookes」)

- 作品募集期間:6月6日(金曜日)~7月7日(月曜日)

- 展示期間:7月19日(土曜日)~8月3日(日曜日)

- 展示場所:ウジエスーパー南三陸店

- 内容:どなたでも楽しめるぬり絵イベントです。参加者(先着1,000名)に「ウタツギョリュウ50周年記念ステッカー」をプレゼント。

詳細はこちら:

https://ms-octopus.blogspot.com/2025/05/blog-post.html (南三陸YES工房内「Hookesぬりえ展覧会事務局」)

ウタツギョリュウ50周年記念スタンプラリー(主催:(一社)南三陸町観光協会)・

- 開催期間:7月19日(土曜日)~10月19日(日曜日) 特別企画展と同時開催

- スタンプスポット:常設2か所 歌津総合支所化石展示室、東北大学総合学術博物館(スタンプを押せる時間は、各館の開館時間のとおりです。)

- イベント会場3か所 講演会(7月21日)、シンポジウム(8月30日)、化石鑑定会(10月13日)

- ※(注意)イベント会場3か所については、イベント当日のみスタンプを押せます。イベント開催日以外に施設に行ってもスタンプは置いていませんので、ご注意ください。

- 参加方法:展示施設、イベント会場にてスタンプラリー台紙をゲット。全5種の古生物スタンプから3種スタンプを集めると「魚竜缶バッジ」または「50周年記念缶バッジ」をお一つプレゼント。参加無料。

詳細はこちら:

https://wp.me/pctmfv-15Nx ((一社)南三陸町観光協会)

第16回南三陸子ども自然史ワークショップ2025(主催:南三陸ネイチャーセンター友の会)

第16回南三陸子ども自然史ワークショップ2025(主催:南三陸ネイチャーセンター友の会)

- 日時:7月21日(月曜日・海の日) 午前10時~午後4時 記念講演会と同時開催

- 場所:南三陸町総合体育館(ベイサイドアリーナ)アリーナ

- 内容:南三陸の自然を楽しく学べるゲームや工作、キッズコーナー、いちにち本屋さん&ミュージアムショップ、はくぶつかん情報コーナーなど。

- 入場は予約優先で、7月1日からプログラム参加パスポート(1,000円)の予約ができます。

- 詳細・パスポートの予約はこちら:https://m-inuwashi.jp/ (南三陸ネイチャーセンター友の会)

- チラシはこちら(pdf:7MB)から

化石フェア(主催:南三陸を化石で盛り上げる会「Hookes」、南三陸スイーツ協会)

Bulletin最新刊 第24号 2025年3月発行

•Changhsingian (latest Permian) orthoconic cephalopods from the South Kitakami Belt, Northeast Japan / Shuji Niko and Masayuki Ehiro

•Columenoceras kyushuense, a new species of Silurian cephalopod from the Gionyama Formation in the Kuraoka area, Miyazaki Prefecture, Southwest Japan / Shuji Niko

•Geology and formation of Pliocene Tenjin and Fukano calderas at western part of Sendai, North-east Honshu, Japan. / Tomohiro Takahashi, Yoshitaka Nagahashi, Takeyoshi Yoshida and Tohru Danhara

•3-D measurement of Omura tunnel tomb group in Kumamoto Prefecture using SfM method / Atsushi Fujisawa, Harumasa Kano and Takeshi Sugii

•Highresolution 3-D measurement of Nakata tunnel tomb in Fukushima Prefecture / Atsushi Fujisawa, Harumasa Kano, Yoshio Kikuchi and Masanao Shimura

詳しく見る

ミニ企画展「ヨーロッパの古地図にみる紋章」を開催します

終了しました

2024年7月23日(火)から9月29日(日)まで自然史標本館展示室(総合学術博物館)2階にて、ミニ企画展「ヨーロッパの古地図にみる紋章」を開催します。

ヨーロッパの紋章は12世紀末頃にあらわれ、騎士同士が戦闘技術を競い合うトーナメント(馬上槍試合)と相俟って明確に発展してゆきます。甲冑に身を包んだ騎士が、左手にもった盾のおもて側に自分が誰かを示すため動物や幾何学模様を描いたのが始まりと言われています。

一方、羅針盤の普及とともに13世紀からポルトラーノという航海図が作られるようになり、大航海時代には地図のなかに君主の支配関係を示す紋章が数多く描かれるようになりました。

本展では「メアリ女王のアトラス」を中心に、当時の紋章と紋章の規則や読み方などを解説します。また、16世紀の宮廷で流行したゲームカードの紋章と日本への影響なども紹介します。

さまざまな紋章をつうじて大航海時代のヨーロッパの世界をのぞいてみませんか。

会期:2024年7月23日(火)から9月29日(日) ※休館日を除く

会場:理学部自然史標本館展示室(総合学術博物館)2階

ご覧いただくためには入館料が必要です。詳しくはご利用案内をご覧ください。

チラシを見る

クイズイベント 「太古からの挑戦状2023 vol.3」開催のお知らせ

(休館日を除く2023年10月11日(水)~11月12日(日))終了しました

総合学術クイズイベントの第三弾を2023年10月11日(水)~11月12日(日)に開催します(休館日をのぞく)。博物館の地球の歴史や自然に関するクイズに挑戦し、全問正解すると抽選で東北大学総合学術博物館グッズが当たります。

総合学術クイズイベントの第三弾を2023年10月11日(水)~11月12日(日)に開催します(休館日をのぞく)。博物館の地球の歴史や自然に関するクイズに挑戦し、全問正解すると抽選で東北大学総合学術博物館グッズが当たります。

※応募は一人1回限りです。

※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

※応募用紙に記載された個人情報は、本目的以外には使用しません。

ポスターを見る

クイズの答え発表

東北大学総合学術博物館の地球の歴史や自然に関するクイズ「太古からの挑戦状2023 vol.3」を、令和5年10月11日(水)から11月12日(日)まで開催いたしました。今回もたくさんの方にご参加・ご応募いただき、誠にありがとうございました。

応募総数224名のうち、全問正解者は206名。全問正解者の中から厳正なる抽選の上、オリジナル・グッズを11月下旬に発送いたします。

応募用紙解答例はこちら (pdfファイルが開きます。)

女子大生誕生110周年|文系女子大生誕生100周年記念展示を開催します 終了しました

1913年、三名の女性が東北帝国大学理科大学に入学し、我が国最初の女性の「大学生」が誕生しました。1923年には、法文学部に女性が入学し、文系の女子大生も誕生します。

1913年、三名の女性が東北帝国大学理科大学に入学し、我が国最初の女性の「大学生」が誕生しました。1923年には、法文学部に女性が入学し、文系の女子大生も誕生します。

東北大学史料館では、最初の女子大生の一人である黒田チカを中心に、彼女らの軌跡をたどる企画展を開催します。あわせて、ゆかりのある部局が所在する青葉山北キャンパス、川内南キャンパスで連携展示を開催します。詳しくはチラシ2ページ目をご覧ください。

片平キャンパス メイン展示 終了しました

日本初の女子大生 黒田チカから一世紀のあゆみ

10月7日~12月22日(金) 会場:東北大学史料館2階展示室

青葉山北キャンパス 連携コーナー展示

終了しました

科学者としての黒田チカと最初の女子大生達

9月30日(土)~12月22日(金) 会場:東北大学理学部自然史標本館2階

川内南キャンパス 連携パネル展

終了しました

ここから、未来に、駆けてゆく 文系女子大生誕生から100年。

9月29日(金)~11月6日(月) 会場:文科系総合講義棟ホール

チラシを見る

25周年記念ウィークを開催します(記念品付き)終了しました

東北大学総合学術博物館は1998年(平成10)に開館し、今年で25周年を迎えました。これまで四半世紀にわたって皆さまのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。これからも皆さまに愛される博物館をめざします。

東北大学総合学術博物館は1998年(平成10)に開館し、今年で25周年を迎えました。これまで四半世紀にわたって皆さまのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。これからも皆さまに愛される博物館をめざします。

25周年記念ウィークとしまして、2023年10月3日(火)~9日(月・祝)に来館された皆さまにお一人さま1セットとして記念品を贈呈いたします。

1.25周年記念オリジナル・クリアファイル2種のうち1種

2.オリジナル缶バッジ2種(以下内訳)

・25周年記念ロゴをあしらった4種のうち1種

・展示品をデザインした6種のうち1種

皆さまのご来館をお待ちしております。

*記念品が無くなり次第、期間中予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。

イベントのチラシ

わが国最大級のアンモナイト化石(気仙沼大島産巨大アンモナイト)の展示をはじめます(2023年7月25日)

アンモナイト類は、古生代半ばに登場し、中生代末までの世界の海洋で繁栄しました。中には殻の径が2mを超えると推定される巨大なものもふくまれています。わが国でも大型のアンモナイト化石が知られていますが、径が1mを超えるものは極めてまれで、学術的に報告されているものは数個体にすぎません。最大のものは北海道の後期白亜紀の地層から報告されたMesopuzosia yubarensis (Jimbo)で、残された殻から本来の径は120数cmあったと推定されています。

アンモナイト類は、古生代半ばに登場し、中生代末までの世界の海洋で繁栄しました。中には殻の径が2mを超えると推定される巨大なものもふくまれています。わが国でも大型のアンモナイト化石が知られていますが、径が1mを超えるものは極めてまれで、学術的に報告されているものは数個体にすぎません。最大のものは北海道の後期白亜紀の地層から報告されたMesopuzosia yubarensis (Jimbo)で、残された殻から本来の径は120数cmあったと推定されています。

今から56年前の1967年、宮城県気仙沼市の大島の海岸に露出する地層から、当時気仙沼高等学校地学部員であった下山正一さんにより巨大なアンモナイトが発見され、地元有志により発掘されました。この標本は、残された殻から本来の径は120 cmを超えると推定されるもので、わが国でも最大級のものです。標本は国立科学博物館や西東京科学大学・東京学芸大学で保管されていましたが、2001年に地元気仙沼市の有志の方々に返還されました。その後企画展や巡回展で何度か公開展示されてきましたが、貴重な標本をより幅広く公開し、活用できる環境を得るために、昨年4月に東北大学総合学術博物館に寄贈・移管されました。

上述のように径1 mを超える巨大アンモナイトは極めてまれであり、また、従来わが国から知られている巨大アンモナイトがすべて後期白亜紀のものであるのに対して、気仙沼大島産標本の年代は末期ジュラ紀~初期白亜紀であり、わが国産のアンモナイト研究にとって重要なものです。標本の組み立てや展示環境の整備を終えましたので、2023年(令和5)7月25日から公開展示いたします。

なお、この標本は暫定的にペリスフィンクテス科のPerisphinctes (Perisphinctes) aff. ozikaensis Fukadaとされていますが、装飾や縫合線に違いがあり、分類については再検討中です。また、この標本が産出した大島若木浜に分布する地層の層位や年代についても諸説があり、確定していません。東北大学総合学術博物館の研究グループの予察的な研究では、含アンモナイト層は最下部白亜系の可能性が大きいようです。これらについては、新たな成果が得られ次第報告する予定です。

拡大写真を見る

東北大学総合学術博物館 25周年ロゴデザイン発表

東北大学総合学術博物館は1998年(平成10)4月に創立され、2023年(令和5)に25周年を迎えました。これまで四半世紀にわたって皆さまのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。弊館を代表する標本のひとつであるアンモナイトで「25」をかたどった記念のロゴを作りました(デザイン:小出遥香)。これからも研究教育と普及活動に邁進し、皆さまに愛される博物館を目指します。

The Tohoku University Museum was founded in April 1998 and celebrates its 25th anniversary in 2023. We would like to thank you for the patronage over the past quarter of a century. We have created a commemorative logo in the shape of the number 25 using ammonites, one of our representative specimens (designed by Haruka Koide). We will continue to strive for research, education and information activities, and aim to be a museum that is loved by everyone.

東北大学学術資源研究センター キャンパス資源活用事業

千貫沢の歴史と自然に触れ合おう

川内キャンパスの千貫沢に遊歩道を仮整備しています(2022年9月30日~利用可)

川内南キャンパスの北側を流れている沢は、江戸時代から「千貫沢」と呼ばれてきました。この千貫沢は、足を踏み入れる方がほとんど無い、キャンパスにあっても自然の趣が強い場所です。

川内南キャンパスに入っていく道路が千貫沢を渡るところは、江戸時代には沢をせき止めた土橋でした。この土橋の東側に築かれた石垣が、今も残っています。石垣より下流側は、渓谷の趣のある沢となっており、周囲の樹木には江戸時代から生育していたと考えられる大木も含まれています。

この度、この千貫沢に沿って歩くことができるように、遊歩道を仮整備しました。萩ホールの北側を通る「三太郎の小径」と合わせて、自然と歴史の趣にあふれた、千貫沢を散策してみてはいかがでしょうか。

以下、ご注意ください。

天候が悪い場合や雨天が続いた場合など、足元が悪い場合がございますので、汚れてもよい服装を推奨いたします。

急な上り下りがあります。

けがには十分お気をつけください。

チラシを見る

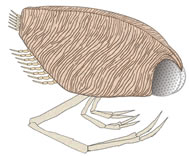

世界最古のベレムナイト化石を発見

広島大学総合科学部児子(にこ)修司(しゅうじ)博士と東北大学総合学術博物館永広(えひろ)昌之(まさゆき)協力研究員(東北大学名誉教授)の研究チームは,宮城県南三陸町歌津地域の下部三畳系大沢層から、世界最古のベレムナイト化石Tohokubelus takaizumii(新属・新種)を記載・報告しました。

2022年4月1日より、東北大学総合学術博物館(理学部自然史標本館)展示室入り口にて展示しています。是非ご覧ください。(2022年4月1日~当面の間)

詳しく見る

浮遊性有孔虫デジタル標本e-Foram Stockで3Dモデルをブラウザで見ることができるようになりました

浮遊性有孔虫デジタル標本e-Foram Stockで、WebGL対応ブラウザ(Microsoft Edge, Google Chrome, Firefoxなど)を使うと、軽量化した有孔虫標本の3D画像が見られるようになりました。これまで3Dデータは、WindowsPCだけで見ることができましたが、Macなどでも有孔虫標本を自由に動かすことができるようになりました。是非ご体験ください。

3Dデータは、http://webdb2.museum.tohoku.ac.jp/e-foram/searchj.phpにある学名をクリックして表示される画面の「e-Specimen info and 3D」をクリックすると、標本情報とともに表示されます。

データベースを見る

宮城県の鉱物「箟岳、涌谷の砂金」を展示しています

東北大学総合学術博物館(理学部自然史標本館)では、宮城県の県の石のひとつ「箟岳(ののだけ)、涌谷(わくや)の砂金」を展示しています。

詳しく見る

弘前大学と東北大学総合学術博物館との共同研究が日本文化財科学会で論文賞を受賞しました

弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究センターの片岡太郎講師・上条信彦准教授と東北大学総合学術博物館の鹿納晴尚技術支援員・佐々木理准教授による研究「X線CT観察による北東北の縄文時代晩期の漆櫛の製作技術」が、2017年6月に日本文化財科学会にて論文賞を受賞しました。

詳しく見る

国史跡清戸迫横穴の3次元計測

総合学術博物館(藤澤敦教授(考古学)をはじめとするチーム)は、福島県双葉町の国史跡清戸迫横穴(きよとさくおうけつ)の3次元計測を、双葉町の協力を得て、2017年2月9日・10日に実施しました。

詳しく見る

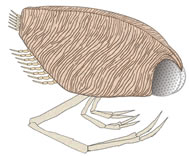

日本初の嚢頭類(のうとうるい)化石を南三陸町で発見!

東北大学総合学術博物館は宮城県南三陸町教育委員会と共同で、南三陸町歌津に分布している2億5千万年前の地層から、嚢頭類(のうとうるい:Thylacocephala)と呼ばれる謎めいた節足動物のなかまの化石を発見しました。

東北大学総合学術博物館(理学部自然史標本館)と南三陸町歌津コミュニティー図書館「魚竜」にて、2016年9月25日より実物化石を展示しています。

詳しく見る

第16回南三陸子ども自然史ワークショップ2025(主催:南三陸ネイチャーセンター友の会)

第16回南三陸子ども自然史ワークショップ2025(主催:南三陸ネイチャーセンター友の会)

総合学術クイズイベントの第三弾を2023年10月11日(水)~11月12日(日)に開催します(休館日をのぞく)。博物館の地球の歴史や自然に関するクイズに挑戦し、全問正解すると抽選で東北大学総合学術博物館グッズが当たります。

総合学術クイズイベントの第三弾を2023年10月11日(水)~11月12日(日)に開催します(休館日をのぞく)。博物館の地球の歴史や自然に関するクイズに挑戦し、全問正解すると抽選で東北大学総合学術博物館グッズが当たります。 1913年、三名の女性が東北帝国大学理科大学に入学し、我が国最初の女性の「大学生」が誕生しました。1923年には、法文学部に女性が入学し、文系の女子大生も誕生します。

1913年、三名の女性が東北帝国大学理科大学に入学し、我が国最初の女性の「大学生」が誕生しました。1923年には、法文学部に女性が入学し、文系の女子大生も誕生します。 東北大学総合学術博物館は1998年(平成10)に開館し、今年で25周年を迎えました。これまで四半世紀にわたって皆さまのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。これからも皆さまに愛される博物館をめざします。

東北大学総合学術博物館は1998年(平成10)に開館し、今年で25周年を迎えました。これまで四半世紀にわたって皆さまのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。これからも皆さまに愛される博物館をめざします。 アンモナイト類は、古生代半ばに登場し、中生代末までの世界の海洋で繁栄しました。中には殻の径が2mを超えると推定される巨大なものもふくまれています。わが国でも大型のアンモナイト化石が知られていますが、径が1mを超えるものは極めてまれで、学術的に報告されているものは数個体にすぎません。最大のものは北海道の後期白亜紀の地層から報告されたMesopuzosia yubarensis (Jimbo)で、残された殻から本来の径は120数cmあったと推定されています。

アンモナイト類は、古生代半ばに登場し、中生代末までの世界の海洋で繁栄しました。中には殻の径が2mを超えると推定される巨大なものもふくまれています。わが国でも大型のアンモナイト化石が知られていますが、径が1mを超えるものは極めてまれで、学術的に報告されているものは数個体にすぎません。最大のものは北海道の後期白亜紀の地層から報告されたMesopuzosia yubarensis (Jimbo)で、残された殻から本来の径は120数cmあったと推定されています。